김승룡 jnnews.co.kr@hanmail.net

[전남인터넷신문]“제발, 일 좀 그만 하세요.” 자식들의 간절한 만류에도 불구하고 들일을 멈추지 않는 농촌의 고령자들을 우리는 주변에서 자주 목격한다. 얼마 전 만난 한 지인은 자신의 91세 노모에 대한 고민을 털어놓았다. 용돈도 넉넉히 드리고, 이제는 논밭 일을 접고 집에서 편히 쉬시기를 수없이 권해보았지만, 어머니는 유모차를 끌고서라도 밭으로 향하신다고 했다. 허리는 굽고 걸음도 불편하지만 “일을 안 하면 더 아프다”는 말로 매번 자식들의 걱정을 일축하신다고 한다.

[전남인터넷신문]“제발, 일 좀 그만 하세요.” 자식들의 간절한 만류에도 불구하고 들일을 멈추지 않는 농촌의 고령자들을 우리는 주변에서 자주 목격한다. 얼마 전 만난 한 지인은 자신의 91세 노모에 대한 고민을 털어놓았다. 용돈도 넉넉히 드리고, 이제는 논밭 일을 접고 집에서 편히 쉬시기를 수없이 권해보았지만, 어머니는 유모차를 끌고서라도 밭으로 향하신다고 했다. 허리는 굽고 걸음도 불편하지만 “일을 안 하면 더 아프다”는 말로 매번 자식들의 걱정을 일축하신다고 한다.

지인의 이야기는 결코 특수한 사례가 아니다. 우리 농어촌 전역에는 비슷한 상황의 어르신들이 많다. 새벽녘 누구보다 먼저 일어나 밭일을 시작하고, 해가 져도 집으로 돌아오지 않는 모습은 고령 농민의 일상이 되어 있다. 이는 단지 근면함이나 책임감에서 비롯된 것이 아니다. 그 뿌리에는 '일중독(workaholism)'이라는 깊고 오래된 심리적 현상이 자리잡고 있다.

이분들이 살아온 시대는 가난과 생존이 가장 큰 화두였다. 일하지 않으면 굶주려야 했고, 손을 놓는 것은 죄책감의 씨앗이 되었다. 그들에게 ‘노는 것’은 무위(無爲), 곧 무가치함이었다. 결국 “일하지 않으면 존재 가치가 없다”는 강박이 몸과 마음에 새겨진 채, 늙고 병든 몸으로도 여전히 땅을 벗어나지 못하는 이들이 많다.

그러나 문제는 그 강박이 이제 건강을 해치는 악순환으로 이어지고 있다는 점이다. 무릎 관절염, 디스크, 만성 피로, 낙상, 외로움, 그리고 정신적 고립. 의사의 처방이 필요한 상황에서도 병원을 미루며, 들판으로 나가는 이들에게 우리가 던져야 할 말은 이제 “쉬어도 괜찮아요”라는 한 마디다.

그럼에도 불구하고 우리 사회와 정책은 아직도 이 문제에 둔감하다. 고령자 개인의 문제로 치부하거나, '그분이 좋아서 하는 일인데 왜 말리느냐'는 식의 가벼운 반응에 머무르는 경우가 많다. 그러나 이는 곧, 평생 농촌을 일구고 지탱해온 세대에게 가혹한 방치로 이어질 수 있다.

이제라도 노인의 '일'을 삶의 질과 공동체적 연대의 관점에서 재정의할 필요가 있다. 더 이상 농업은 수익과 생존만을 위한 노동이 되어서는 안 된다. 대신 ‘즐기는 농사’, ‘나누는 농사’, ‘배움의 농사’로 전환해야 하며, 이는 곧 치유농업이 지향하는 방향과 맞닿아 있다.

치유농업은 단순한 농사활동이 아니다. 체계화된 프로그램 하에서 농업을 매개로 신체적, 심리적, 사회적 건강을 회복하는 활동이다. 정해진 시간에 가벼운 작업을 하고, 계절을 느끼며, 사람들과 교감하고, 생산된 작물을 나누는 과정을 통해 어르신들은 다시 삶의 의미를 되찾는다. 실제로 여러 지역에서는 치유농업을 통해 고립된 고령자들의 정서가 안정되고, 질병 회복과 삶의 만족도가 향상된 사례들이 나타나고 있다.

무엇보다 중요한 건, 치유농업은 거창한 시설에서 시작될 필요가 없다는 점이다. 마을 단위, 공동 텃밭, 복지시설과 연계한 소규모 활동부터 시작할 수 있다. 어르신들에게는 “이제는 혼자 하지 않아도 된다”, “함께 해도 괜찮다.”라는 메시지를 전달하는 것만으로도 큰 변화가 가능하다.

농촌의 고령자들이 더이상 ‘일’에 갇힌 노후가 아니라, ‘쉼’과 ‘회복’의 삶을 살 수 있도록 해야 한다. 평생 노동으로 삶을 지탱해온 그 손에, 이제는 땅이 아니라 햇살과 사람의 온기를 건네야 할 때다. 치유농업은 바로 그 길 위에서, 가장 가까운 곳에서부터 시작되어야 한다. 멈추어도 괜찮다. 그 말 한마디가 고된 삶을 살아온 고령 농민들에게 새로운 생의 문이 될 수 있다. 그리고 그 문을 여는 열쇠가 바로 ‘치유농업’이다.

굿네이버스 전북지부-이삭몬테소리어린이집 “나눔 실천 기금” 전달식 기금 전달식 진행

굿네이버스 전북지부-이삭몬테소리어린이집 “나눔 실천 기금” 전달식 기금 전달식 진행

정읍보호관찰소, 정읍시가족센터와 협업관계 구축

정읍보호관찰소, 정읍시가족센터와 협업관계 구축

‘돈 공부’로 재범 막는 소년원의 이색 수업

‘돈 공부’로 재범 막는 소년원의 이색 수업

한국명장연구소 허북구 소장, 완주 허브스팜에서 ‘귀농귀촌’ 강의

한국명장연구소 허북구 소장, 완주 허브스팜에서 ‘귀농귀촌’ 강의

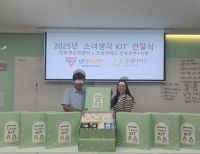

굿네이버스 전북전주1지부-인후청소년센터, ‘소녀생각 KIT’전달식 진행

굿네이버스 전북전주1지부-인후청소년센터, ‘소녀생각 KIT’전달식 진행