김승룡 jnnews.co.kr@hanmail.net

[전남인터넷신문]땡볕 더위가 기승을 부리면서 온열질환자가 급격히 늘고 있다. 질병관리청은 2011년 이후 가장 빠른 증가 속도를 보이고 있다며, 특히 야외 근로자와 고령자 등 취약 계층에게 각별한 주의를 당부했다. 보도에 따르면 지난 5월 15일부터 온열질환 감시체계가 가동된 이후 7월 8일까지 전국 응급실을 찾은 온열질환자는 총 1,228명에 달한다. 이는 집계 이후 최단 기간 내 1,000명을 넘어선 수치이며, 이 중 사망자도 8명이나 발생했다.

[전남인터넷신문]땡볕 더위가 기승을 부리면서 온열질환자가 급격히 늘고 있다. 질병관리청은 2011년 이후 가장 빠른 증가 속도를 보이고 있다며, 특히 야외 근로자와 고령자 등 취약 계층에게 각별한 주의를 당부했다. 보도에 따르면 지난 5월 15일부터 온열질환 감시체계가 가동된 이후 7월 8일까지 전국 응급실을 찾은 온열질환자는 총 1,228명에 달한다. 이는 집계 이후 최단 기간 내 1,000명을 넘어선 수치이며, 이 중 사망자도 8명이나 발생했다.

사망자 가운데는 농촌에서 밭일을 하다 돌아가신 고령자도 포함되어 있다. 어떤 분은 이 더위 속에서도 고사리를 채취하다가 안타까운 일을 당했다. 주변에서는 “이런 날씨에 꼭 고사리를 따야 했느냐”고 말하지만, 평생 농업에 애착을 품고 살아온 어르신들에게 밭일은 단순한 ‘노동’이 아니다. 어떤 분은 “밭을 버릴 수 없다”라고 말씀하셨다. 이는 마치 도심 사무실로 매일 출근하는 '워커홀릭'과도 같은, 농촌 어르신들 특유의 ‘일중독’과 무관하지 않다.

농촌 고령자들의 일중독은 단지 노동에 대한 집착이 아니다. 땅을 지키고 가꿔야 한다는 책임감, 생명을 돌본다는 사명감이 몸과 마음을 이끈다. 젊은이들이 떠나고, 기계조차 다다르기 어려운 소농의 현실에서 고령자는 마지막 농기계이자 유일한 일꾼이 된다. 누가 시키지 않아도, 심지어 아파도, 스스로를 혹사한다. “일이 곧 나”라는 신념이 몸을 지배하는 것이다.

문제는 그 신념이 생명을 갉아먹는 순간조차 멈추지 않는다는 데 있다. 자식이나 이웃이 쉬라고 권해도, 이미 일에 익숙해진 몸은 아픔조차 무시하고 땡볕을 향해 나간다. 온열질환의 위험을 알면서도 일을 멈추지 못하는 구조, 그것은 단순히 개인의 건강 문제가 아니라 지역사회의 구조적 현실이다.

“○○ 어르신도 일하는데 나만 쉴 수 없다”라는 심리, 잡초가 자란 밭을 ‘게으름’이라 여기는 문화, 병치레조차 숨기려는 분위기는 쉼을 허락하지 않는다. 이 구조 속에서 몸이 아파도 마음이 쉬지 못한다. 결국 일중독은 고립과 의무감 속에서 강화되고, 여름철 온열질환의 주요 원인이 된다.

농촌에는 여전히 ‘쉼’이라는 문화가 깊게 뿌리내리지 못했다. 쉬는 것은 나약함의 징표로 여겨지고, 누워 있으면 오히려 더 아프다는 믿음이 존재한다. 하지만 지금 필요한 것은 전혀 다른 인식이다. 흙을 일구지 않아도, 땅은 의미를 잃지 않으며, 어르신이 살아 계신 것만으로도 마을은 존엄하다는 메시지를 사회가 전해야 한다.

이 메시지는 때론 병을 통해서야 비로소 받아들여진다. 고열로 쓰러졌다가 회복된 어느 어르신은 말했다. “그동안 너무 무리했구먼. 잡초 좀 자란다고 죽겠나.” 그는 생전 처음 밭둑에 앉아 차를 마시며 안도의 미소를 지었다. 그 순간, 삶은 비로소 한 템포 느려지고, 몸은 자신을 되찾기 시작했다.

‘온열질환자’와 ‘일중독자’라는 말이 단순한 수사가 아닌, 현실이 된 지금 우리는 묻지 않을 수 없다. 우리는 그분들에게 ‘일하지 않아도 괜찮다’라는 마음의 여유를 제공하기 위해 무엇을 했는가. 혹사 대신 쉼과 즐거움을 느낄 수 있는 치유농업을 제공했는가.

이제 농촌 고령자의 일중독을, 그들에게 익숙한 농업이라는 방식으로 치유해야 한다. 치유농업은 단순히 일을 멈추게 하는 것이 아니라, 자연 속에서 몸과 마음을 돌보며 ‘다르게 일하는 방식’을 알려준다. 그것은 노동이 아닌 삶의 재발견이다.

그러나 현실은 녹록지 않다. 기상청은 올여름 더위가 예년보다 더욱 극심할 것으로 전망하고 있다. 게다가 농촌에는 홀몸 또는 1~2인 고령 가구가 많아, 이런 분들이 들로 나가도 이를 말릴 사람이 없다.

따라서 행정당국은 고령자들이 마을 회관이나 경로당, 쉼터 등에서 더위를 피할 수 있도록 적극 지원해야 한다. 앞으로 정서적 돌봄과 함께 치유농업 등 지역사회 내 대체 활동을 마련해, 고령자들이 ‘쉼’의 가치를 되찾을 수 있게 해야 한다. 쉼은 생존의 기술이며, 이제 그것이 농촌을 지키는 새로운 방식이기 때문이다.

참고문헌

최연우. 2025. 치유농업을 부르는 농촌 고령자의 일중독. 전남인터넷신문 치유농업과 음식 칼럼(2025. 5.23.)

굿네이버스 전북지부-이삭몬테소리어린이집 “나눔 실천 기금” 전달식 기금 전달식 진행

굿네이버스 전북지부-이삭몬테소리어린이집 “나눔 실천 기금” 전달식 기금 전달식 진행

정읍보호관찰소, 정읍시가족센터와 협업관계 구축

정읍보호관찰소, 정읍시가족센터와 협업관계 구축

‘돈 공부’로 재범 막는 소년원의 이색 수업

‘돈 공부’로 재범 막는 소년원의 이색 수업

한국명장연구소 허북구 소장, 완주 허브스팜에서 ‘귀농귀촌’ 강의

한국명장연구소 허북구 소장, 완주 허브스팜에서 ‘귀농귀촌’ 강의

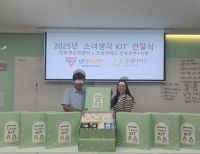

굿네이버스 전북전주1지부-인후청소년센터, ‘소녀생각 KIT’전달식 진행

굿네이버스 전북전주1지부-인후청소년센터, ‘소녀생각 KIT’전달식 진행